Handelswege in der Wedemark:

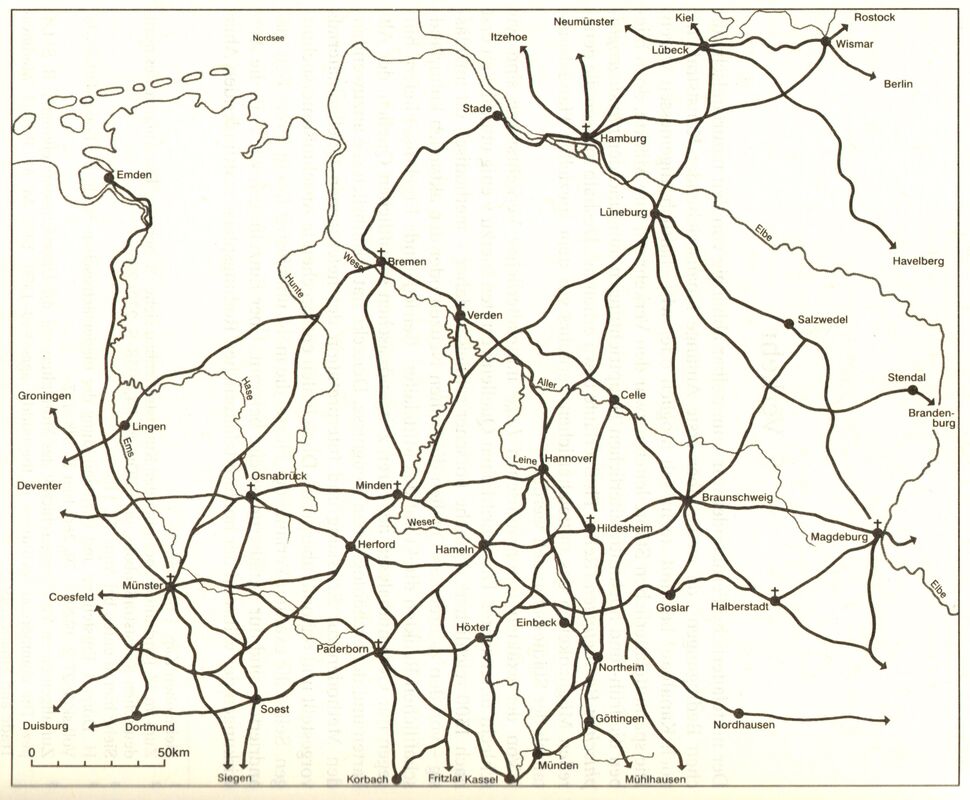

"Vor etwa 5 - 6.000 Jahren, also in der Jungsteinzeit, dem sog. Neolithikum (von griech.: lithos = Stein) vollzog sich auch bei uns etwas, was wir heute als neolithische Revolution bezeichnen. Darunter ist der Wandel in der Lebensweise des Menschen vom Sammler und Jäger, dem sog. Freibeuter, hin zum sesshaft gewordenen Menschen zu verstehen, der gelernt hatte, Wildpflanzen und Wildtiere zu domestizieren und sich seine Nahrung durch Ackerbau und Viehhaltung selbst zu produzieren. Das war auch der Zeitpunkt des Beginns der Umweltwirksamkeit des Menschen, der nun daran ging, die ursprüngliche Naturlandschaft in eine Kulturlandschaft zu verwandeln. Und ein Bestandteil derselben waren auch die historischen Fernwege, die wir heute unter dem nicht ganz korrekten Sammelbegriff Altstraßen zusammenfassen, denn Straße kommt von lat.: strata und das heißt gepflasterter Weg, und gepflastert waren diese Wege ja nicht. Nach Art und Nutzungszweck dieser Altstraßen kennen wir hierfür u. a. folgende Gattungsbezeichnungen:

Die Hohen Straßen waren meist auf Wasserscheiden verlaufende bedeutende Haupthandelswege abseits von Siedlungen.

Die Heerwege oder Heerstraßen wurden zwar auch vom Heer benutzt, bedeuteten aber auch Wege für große Heerscharen.

Die Hellwege (von holl.: "helwech") waren hohe, lichte Wege. Die Bezeichnung war auch gebräuchlich für Totenwege (von altgerm.: "Helvegr" = Weg zur Unterwelt). Die Bezeichnung Helweg gibt es auch in Verbindung mit Salzstraßen.

Die Königsstraßen (z. B. die Via Regia) waren rechtlich dem König zugeordnete Haupthandelsstraßen und standen unter besonderem Friedensschutz.

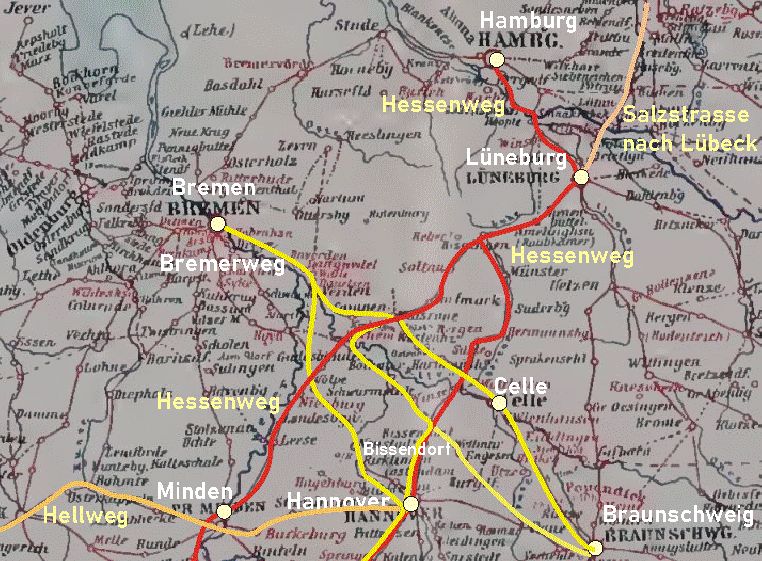

Die Hessenwege waren meist von West nach Ost verlaufende Haupthandelswege zwischen den Niederlanden und Deutschland.

[...]

Ein [...] bedeutsamer Weg unseres Raumes war der sog. Hessenweg, der von Hamburg her kom-

mend bei Wedemark in den sog. Bremerweg mündete und mit ihm nach Süden verlief. Der Bezeichnung Hesse(n)weg begegnen wir vielerorts, so z. B. auch [für den bedeutenden aus den] Niederlanden kommenden, über Osnabrück nach Mitteldeutschland verlaufenden alten Haupthandelsweg."

Quelle: Jürgen Hartmann, Mobilität in früheren Zeiten, Vortrag, Nienburg 2015

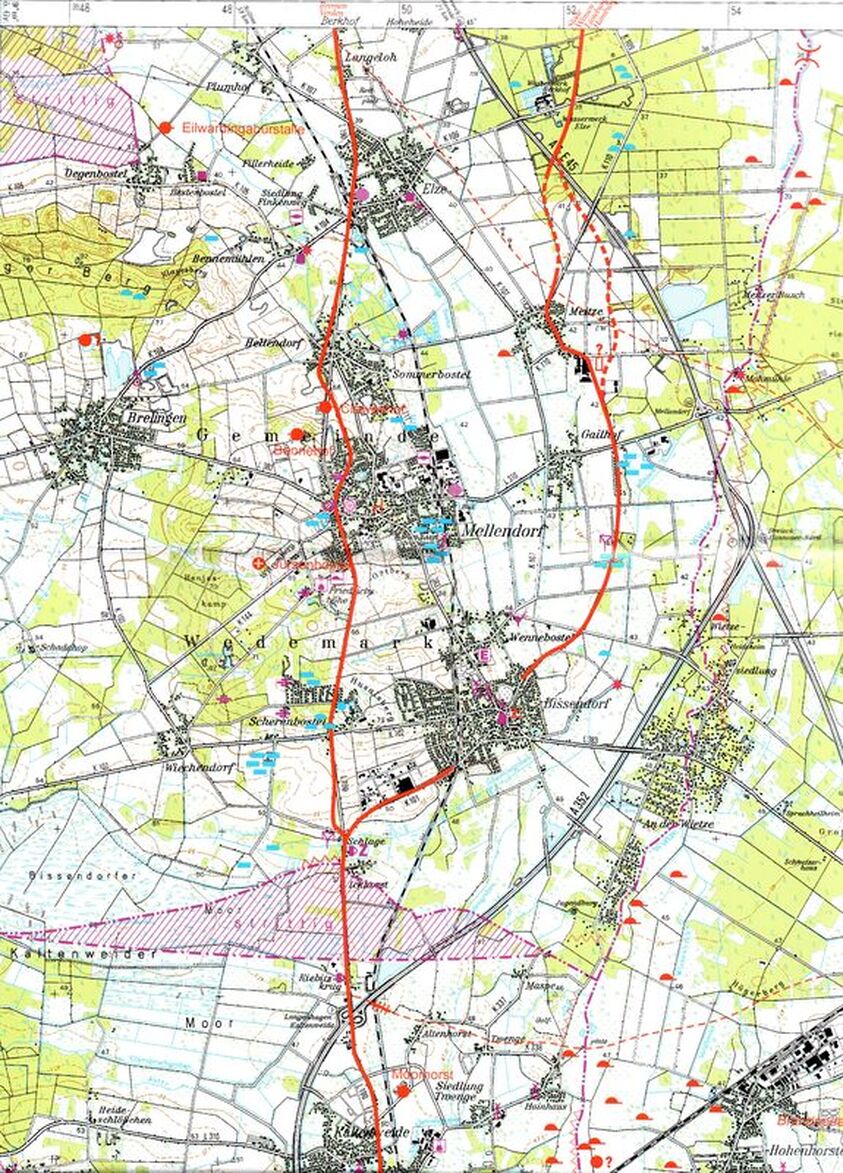

Der Gedenkstein an der Einmündung der spätmittelalterlichen Handelswege Bremenweg und Hessenweg wurde im Januar 2012 nördlich von Meitze errichtet.

Der Gedenkstein enthält u.a. das neue Wappen von Meitze (1974, s.u.) und die beiden Namen der Handelswege (bzw. "Altwege"), die von hier aus die wichtigen Handelsplätze von "HESSEN" und "HAMBURG" und von "BREMEN" und "LEIPZIG" verbinden.

Das moderne Wappen von Meitze dient dieser Darstellung als Vorbild. Es enthält zwei gekreuzte Wolfsangeln, die einerseits auf die ehemalige Zugehörigkeit zum Landkreis Burgdorf verweisen und andererseits auf die "Kreuzung" der beiden Handelswege.

|