Alte Karten - "Altkarten":

Die Geschichte der Kartografie reicht über die Antike hinaus bis in die Urgeschichte zurück. Hier geht es aber um die jüngere Entwicklung der Kartografie im Hinblick auf die Wedemark, nämlich um die vom 16. bis 19. Jahrhundert, den sog. Altkarten.

Foto: Reiner Linnemüller

Entwicklung der Kartografie im Bereich der Region Hannover

Zum Weiterlesen bitte Datei anklicken!

| alte-karten-hannover-hake-geograf_gesellschaft-1978.pdf | |

| File Size: | 1582 kb |

| File Type: | |

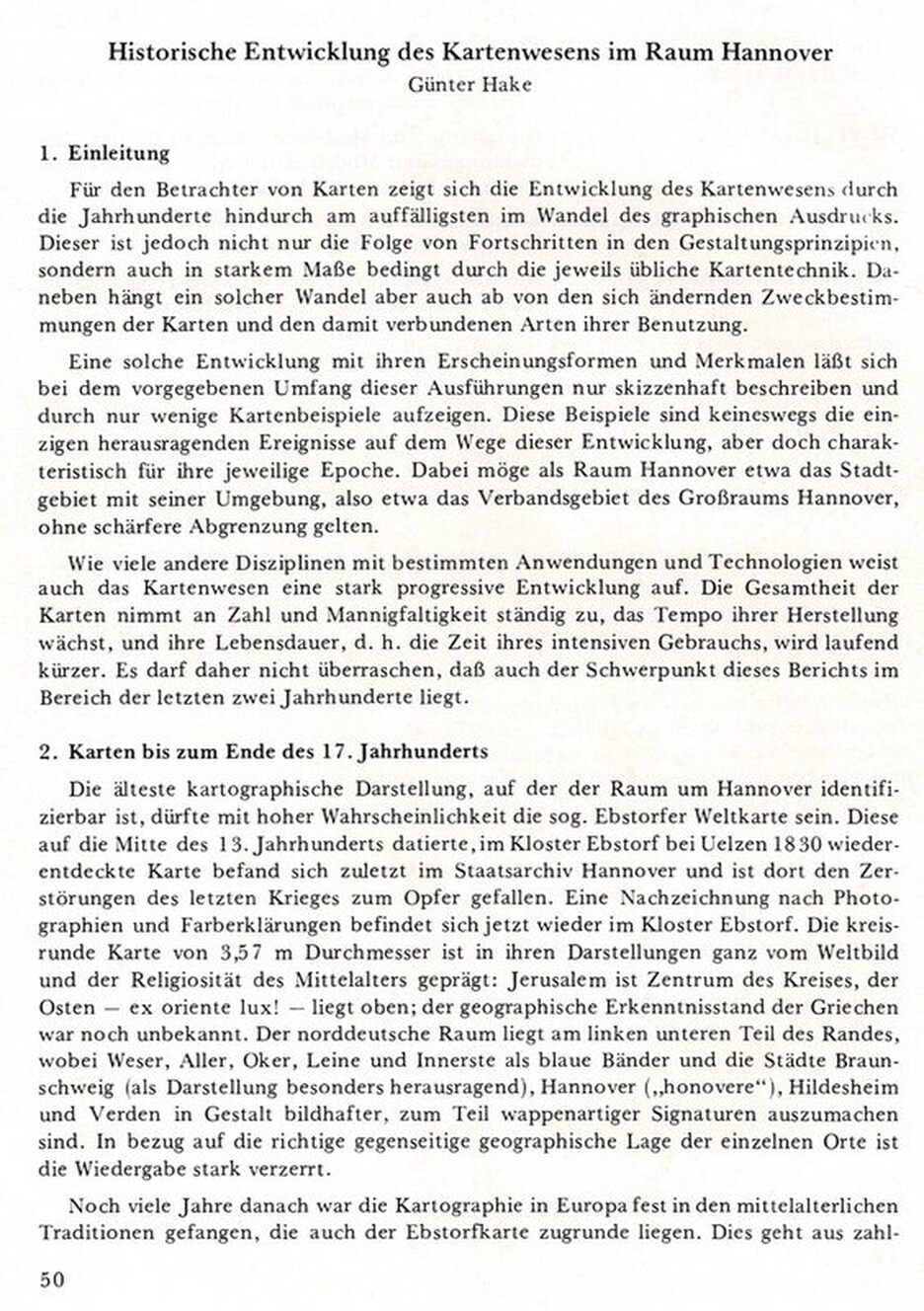

Quelle: Hake, Günter, Historische Entwicklung des Kartenwesens im Raum Hannover, in: Eriksen, Wolfgang, Arnold, Adolf, Hg., Hannover und sein Umland, Festschrift, Hannover 1978, S. 50 ff.

Zu den Karten von Johannes Mellinger

Auszüge aus der Rezension von Annette von Stieglitz:

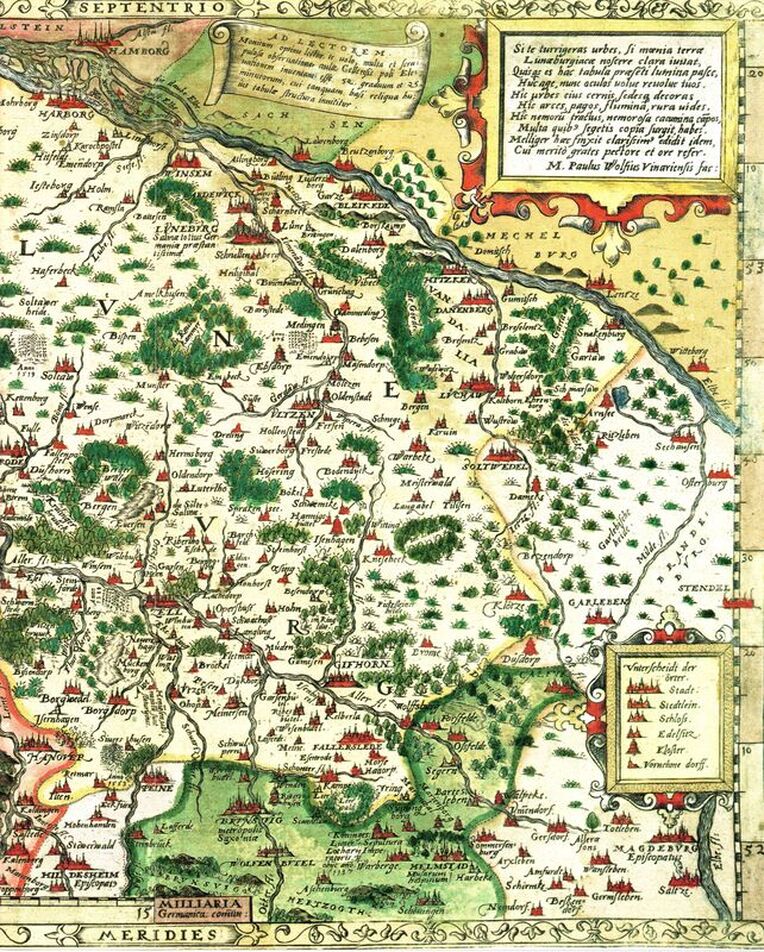

"Das Zeitalter der Entdeckungen und der astronomischen Revolution von Kopernikus bis Kepler führte zu einem zwar machtpolitisch motivierten, aber schließlich auch wissenschaftlichen Quantensprung in der Vermessungstechnik. Mit dieser Entwicklung korrespondierte auf regionaler Ebene der Versuch der Landesfürsten, ihre Territorien geografisch-statistisch zu erfassen. Ämterkarten und Kopfsteuerlisten schufen die Basis für den sich seit dem beginnenden 17. Jahrhundert erst allmählich etablierenden Steuerstaat. Voraussetzung dafür war eine Verstetigung des Verwaltungshandelns beziehungsweise ein Ausbau der Bürokratie, die wiederum auf verlässliche geografische Angaben angewiesen war. Insofern ist der Ämteratlas Mellingers ein durchaus zeittypisches Produkt, dessen Bedeutung weit über den regionalen Horizont des Fürstentums Lüneburg hinausreicht. Ein Quellenverzeichnis und eine umfangreiche Bibliografie runden die aufwändige und sorgfältige Gestaltung des Bandes ab, dem man die akribische und detailbewusste Arbeit der Autoren im besten Sinne ansieht. [...]

Gerhard Streich betrachtet in seinem Aufsatz "Johannes Mellinger und die Anfänge der Regionalkartographie und der amtlichen Landesaufnahmen in den deutschen Territorien" den Boom der Kartografie ab Mitte des 16. Jahrhunderts. Neben der wissenschaftlichen und öffentlich-publikumswirksamen Kartografie wurden die Territorialfürsten zu den wichtigsten Auftraggebern. Ihnen ging es letztlich um die "Durchsetzung der Landeshoheit innerhalb festgelegter linearer Grenzen gegenüber anderen mediaten Herrschaftsträgern und ihren Hintersassen". Auch wenn man im Aufschwung der Kartografie eine Verwissenschaftlichung des Weltbildes sehen kann, die auch eine Veränderung des Herscherideals vom Kriegsherrn hin zum wissenschaftlich gebildeten Landesfürsten motivierte, so dominierten letztlich doch fiskalische Gründe. Erst durch statistische und geografische Bestandsaufnahmen konnte ein Herrscher die Steuerkraft seines Landes einschätzen. Nicht zuletzt führten auch strategische Motive zu einer immer größeren Nachfrage nach exakten Landkarten, deshalb wurden die frühen Karten oft geheim gehalten und nicht veröffentlicht."

Weitere Informationen zu Mellingers Kartenwerk finden Sie in der folgenden Datei, bitte anklicken:

| mellinger-atlas_hztm_lüneburg-rezension.pdf | |

| File Size: | 222 kb |

| File Type: | |

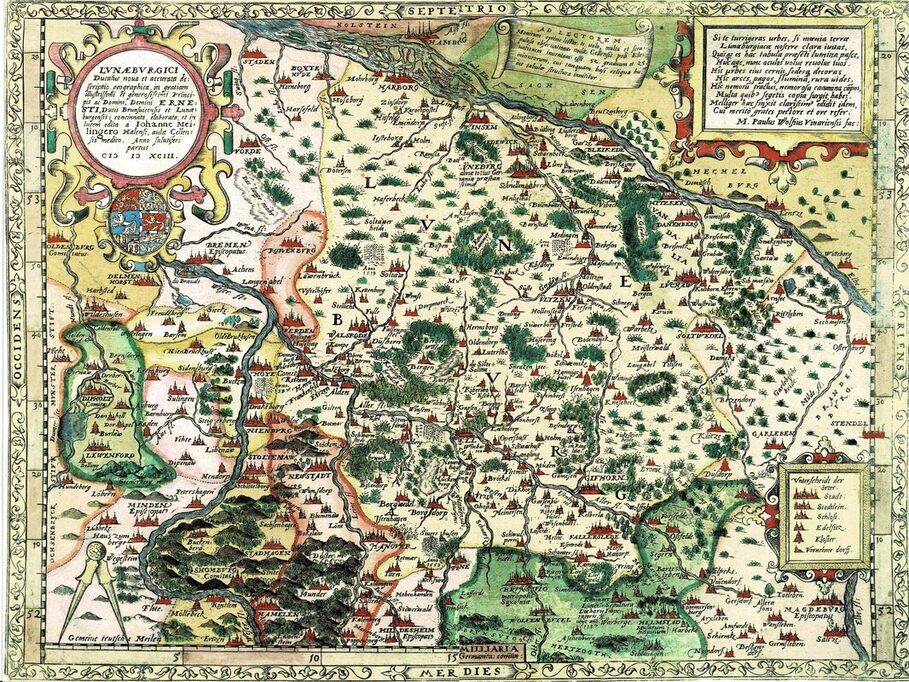

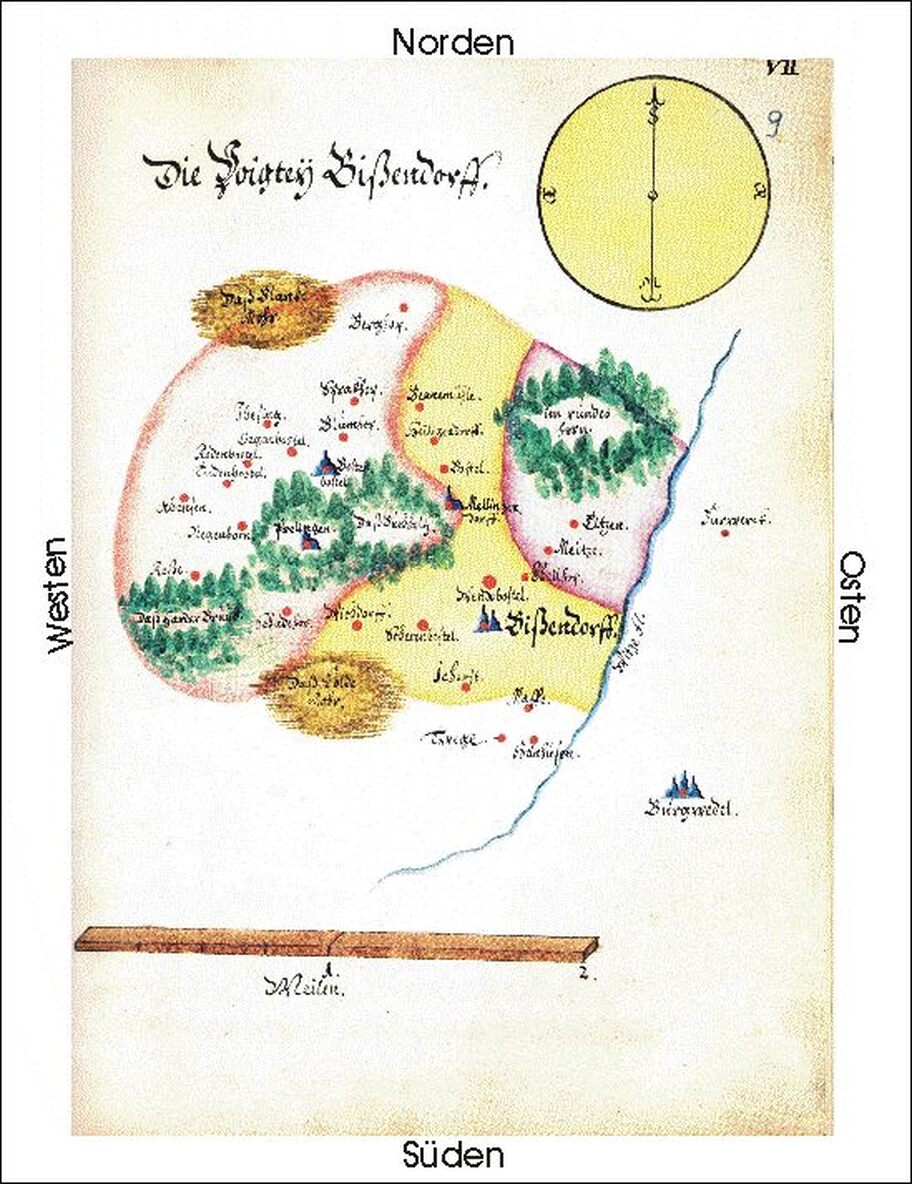

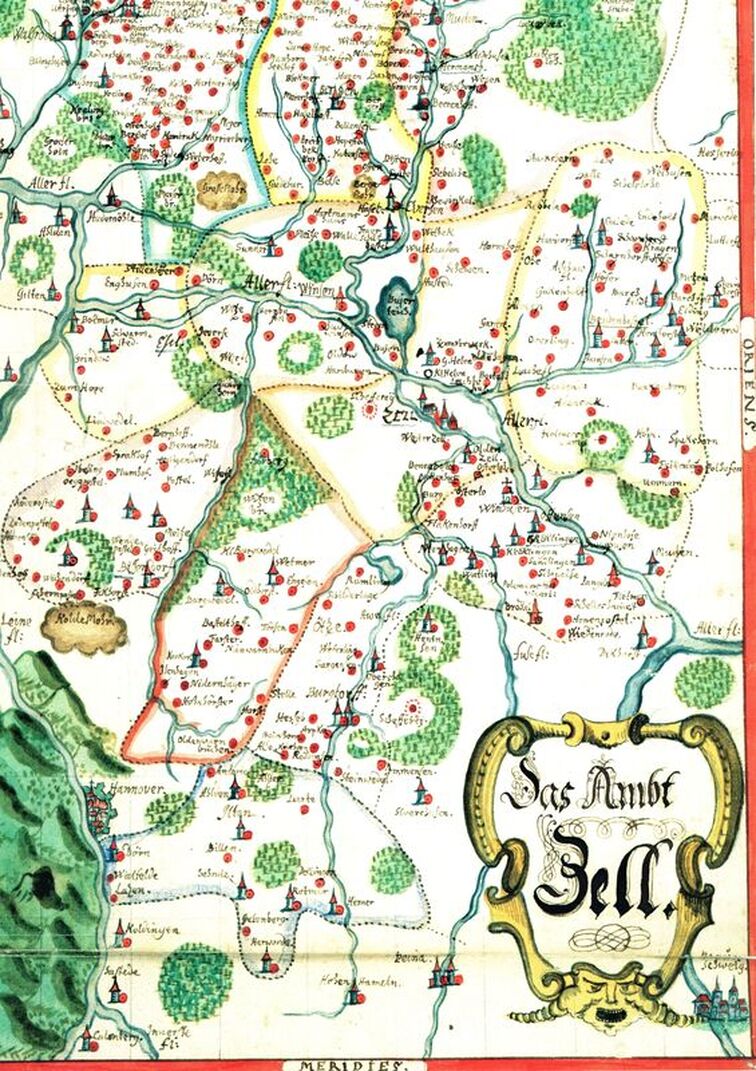

Johannes Mellinger, Atlas des Fürstentums Lüneburg um 1600

Der Atlas stammt von dem Kartografen Johannes Mellinger (um 1538 - 1603), er enthält neben der Karte des gesamten Fürstentums noch 42 Einzelkarten der Ämter bzw. Vogteien. Hier kommen noch zwei Beilagen zum Herzogtum Celle hinzu (s. unten).

" Die Voigtey Bißendorff", Johannes Mellinger um 1600.

Dieses ist die älteste Kartendarstellung.

(Die Karte wurde durch Angabe der Himmelsrichtungen ergänzt.)

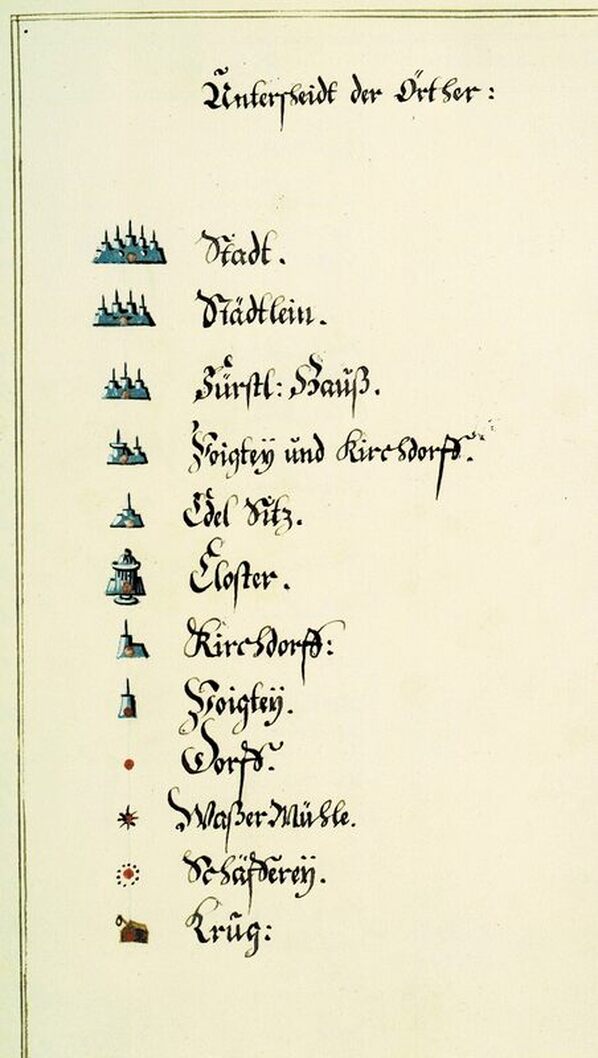

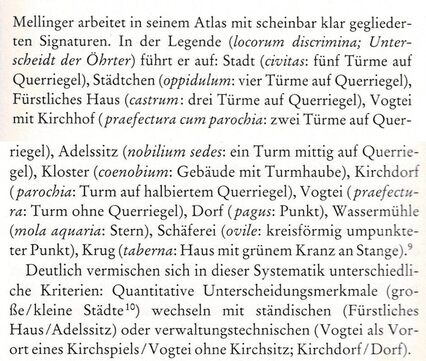

Legende zu den Kartendarstellungen:

Erläuterungen:

Quelle: Mellinger, a.a.,O, S. 47 |

Mellingers Windrose (Kartenausschnitt)

Heutige Windrose (Wikipedia)

|